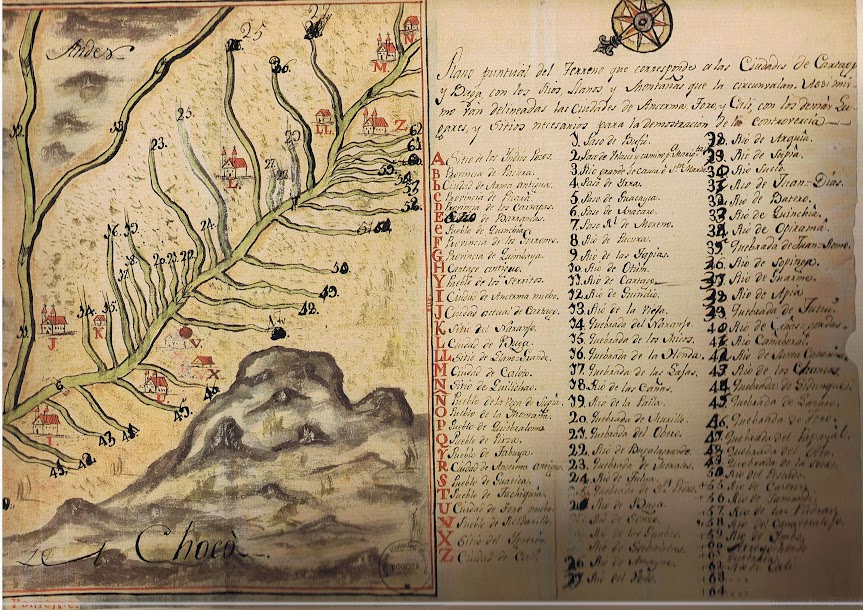

En la historia de la representación espacial, los mapas antiguos raras veces son testigos inocentes de la geografía. Lejos de ser meras herramientas de navegación objetiva, son artefactos políticos, construcciones jurídicas y, a menudo, el campo de batalla donde se dirimen tensiones de poder. Esta premisa se hace patente al analizar un «Plano Puntual» colonial, estimado del siglo XVIII, que ilustra el corazón del occidente del Nuevo Reino de Granada, abarcando lo que hoy conocemos como el Valle del Cauca y la región del Eje Cafetero. Este documento no fue trazado para guiar a viajeros o ilustrados europeos; su propósito explícito, grabado en su propia leyenda, era la «demostración de la controversia».

El siglo XVIII fue un periodo de profundas transformaciones globales y locales. Mientras en Europa la Ilustración impulsaba el deseo de catalogar y ordenar el mundo natural y social, y en las colonias británicas de Norteamérica germinaban las tensiones que desembocarían en la revolución de 1776, el Imperio español intentaba reconfigurarse bajo las Reformas Borbónicas. La Corona buscaba centralizar el poder, optimizar la extracción de recursos y fiscalizar con mayor rigor sus vastos dominios. En este contexto, el conocimiento exacto del territorio se volvió una necesidad administrativa de primer orden. Los mapas dejaron de ser solo dibujos cosmográficos para convertirse en inventarios y pruebas legales.

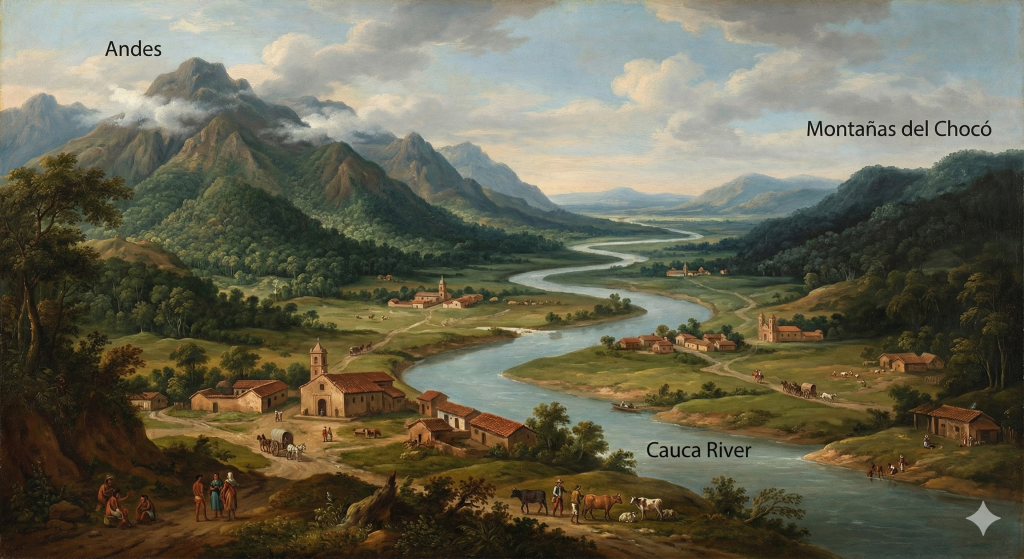

El mapa que nos ocupa nace precisamente de esa necesidad burocrática de dirimir pleitos locales que entorpecían la administración colonial. El documento ilustra las disputas jurisdiccionales crónicas entre los cabildos de Cartago, Buga y Cali, y su relación con los vitales distritos mineros de la margen occidental. Al observarlo, lo primero que desafía al ojo moderno es su orientación. Desobedeciendo la convención del norte magnético, el mapa obedece a una lógica hidráulica: el territorio se organiza en torno al Río Cauca, la gran arteria fluvial que estructura la vida económica y social de la región. Las cordilleras —los «Andes» al oriente y las «Montañas del Chocó» al occidente— actúan como los muros de contención de este valle fértil.

Una lectura detenida del plano revela una característica fascinante del urbanismo colonial neogranadino: la trashumancia de las ciudades. A diferencia de las ciudades de la Nueva Inglaterra británica, que tendían a consolidarse rápidamente en núcleos urbanos densos y estables, las poblaciones en esta región andina mostraban una notable movilidad. El mapa distingue cuidadosamente entre sitios «antiguos» y «nuevos». Vemos un «Cartago antiguo» cerca de la actual Pereira y su ubicación «actual» en el norte del Valle; igualmente sucede con Anserma. Esta «ciudad nómada» nos habla de un territorio aún en disputa, donde la fundación urbana no era un hecho definitivo, sino una empresa precaria sujeta a la resistencia indígena, las plagas, las inundaciones o el agotamiento de los recursos cercanos.

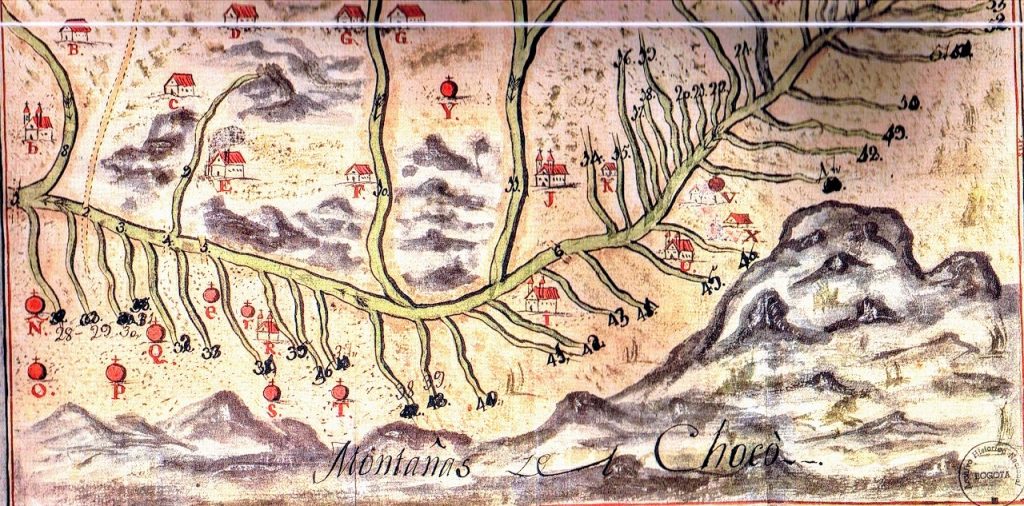

Sin embargo, la verdadera tensión geopolítica del mapa se revela en sus márgenes. Si el centro del valle representa el intento de ordenamiento agrícola y urbano español, el occidente representa la frontera extractiva. Al hacer zoom en la sección inferior izquierda del mapa, encontramos la inscripción «Montañas del Chocó». Esta no es solo una etiqueta geográfica; es la delimitación de una barrera natural y cultural hacia el Pacífico, una zona de difícil acceso pero vital para las arcas de la Corona.

En los pliegues de estas montañas, el cartógrafo dibujó con detalle una red hídrica densa y un clúster de poblaciones como Supía, Quiebralomo y Marmato (implícito en la zona). A diferencia de las ciudades agrícolas del valle, estos asentamientos están incrustados en la sierra, estratégicamente ubicados para la minería de veta y aluvión. Mientras que en otras latitudes del Atlántico las economías de plantación definían el paisaje, aquí el oro seguía siendo el motor que justificaba la presencia estatal en zonas tan agrestes, y el mapa servía para asegurar que quedara claro quién tenía derecho a administrar (y gravar) esas riquezas.

Finalmente, el mapa funciona como un palimpsesto involuntario. Aunque es un instrumento de dominio colonial, no puede borrar la capa demográfica y cultural preexistente. La toponimia oficial reconoce «Provincias» indígenas —Quimbaya, Carrapas, Paucura, Pozos—, validando unidades territoriales que la administración española tuvo que superponer, más que reemplazar. Estos nombres, que persisten hoy en la geografía colombiana, son testimonio de una resistencia cultural que sobrevivió a las reconfiguraciones imperiales.

En conclusión, este «Plano puntual» es mucho más que tinta sobre papel envejecido. Es una radiografía de las tensiones del siglo XVIII en el Nuevo Reino de Granada. Nos muestra un territorio vertebrado por el río, ciudades que «caminaban» buscando su sitio, y una frontera minera que definía los límites de la civilización colonial. Estudiarlo hoy no es un ejercicio de anticuario, sino una necesidad para entender cómo las controversias legales y económicas del pasado moldearon las regiones, las identidades y los conflictos territoriales que aún definen a Colombia.

Posibles líneas de investigación

Para estudiantes e investigadores, este mapa sugiere varios caminos:

-

Historia Ambiental: Comparar los cursos de los ríos dibujados (ej. Río La Vieja, Río Otún) con imágenes satelitales actuales para analizar cambios en los cauces y la desecación de humedales en el Valle del Cauca.

-

Genealogía de la Propiedad: Cruzar los «Sitios» y apellidos mencionados en la leyenda con los títulos de propiedad del Archivo General de la Nación para rastrear el origen de las grandes haciendas vallecaucanas.

-

Arqueología del Paisaje: Utilizar las ubicaciones de «pueblos antiguos» desaparecidos como guía para prospecciones arqueológicas sobre asentamientos coloniales tempranos.

Referencias y bibliografía sugerida

Para fundamentar este análisis, se recomienda consultar:

-

Herrera Ángel, Marta. Ordenar para controlar: ordenamiento espacial y control político en las llanuras del Caribe y en los Andes centrales neogranadinos, siglo XVIII. (Obra fundamental para entender la lógica de estos mapas y los «pueblos de indios»).

-

Archivo General de la Nación (Colombia). Sección Mapas y Planos. (Fuente primaria probable de este documento).

-

Aprile-Gniset, Jacques. La ciudad colombiana: prehispánica, de conquista e indiana. (Para profundizar en el concepto de las ciudades nómadas y los traslados).

-

Valencia Llano, Alonso. Empresarios y políticos en el Estado Soberano del Cauca. (Contexto sobre la evolución de la propiedad de la tierra en la región).

Excelente documentacion para conocer la historia geografica y cultural regional que contribuye al ordenamiento territorial -POT/PBOT/EOT alrededor del agua y a diseñar los Planes de Desarrollo Integrales con mas objetividad.