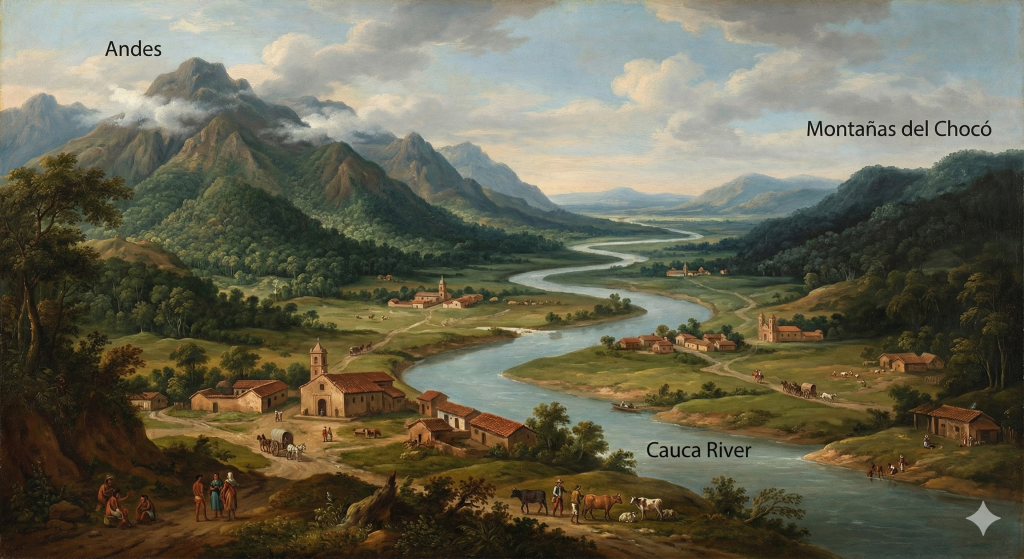

En la historia de la representación espacial, los mapas antiguos raras veces son testigos inocentes de la geografía. Lejos de ser meras herramientas de navegación objetiva, son artefactos políticos, construcciones jurídicas y, a menudo, el campo de batalla donde se dirimen tensiones de poder. Esta premisa se hace patente al analizar un «Plano Puntual» colonial, estimado del siglo XVIII, que ilustra el corazón del occidente del Nuevo Reino de Granada, abarcando lo que hoy conocemos como el Valle del Cauca y la región del Eje Cafetero. Este documento no fue trazado para guiar a viajeros o ilustrados europeos; su propósito explícito, grabado en su propia leyenda, era la «demostración de la controversia».