La búsqueda de la identidad territorial

La relación entre la obra arquitectónica y su entorno es, quizás, el debate más antiguo y fundamental de nuestra disciplina. ¿Cómo intervenimos en un espacio sin destruir su esencia? ¿Cómo logramos que una construcción pertenezca a un sitio y no sea un mero objeto impuesto? En la segunda mitad del siglo XX, la teoría arquitectónica occidental encontró una respuesta potente en la recuperación de un antiguo concepto romano: el genius loci, o el «espíritu del lugar».

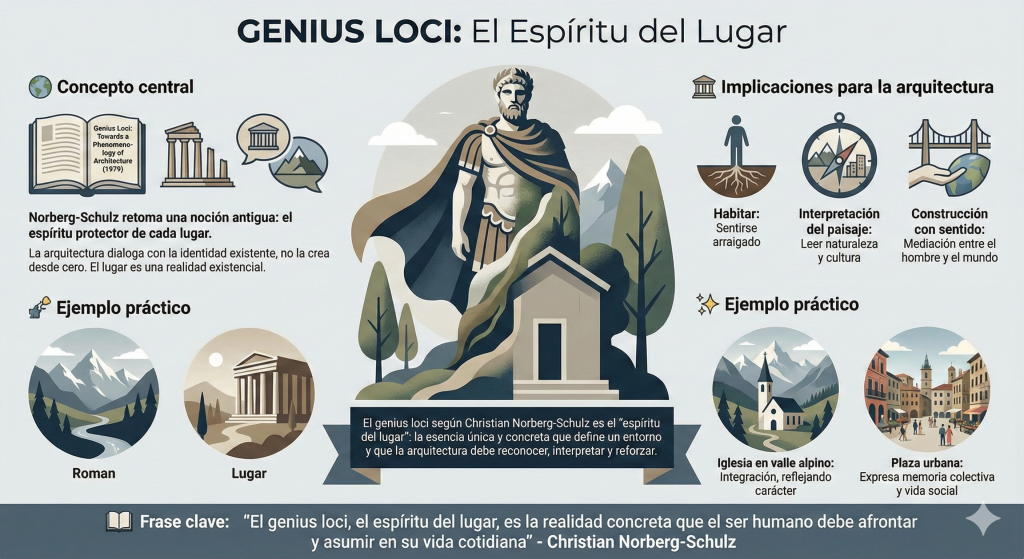

Popularizado por el teórico noruego Christian Norberg-Schulz, este concepto se convirtió en una herramienta indispensable para la fenomenología de la arquitectura, abogando por un diseño sensible que «escuche» y «revele» las cualidades únicas de cada emplazamiento.

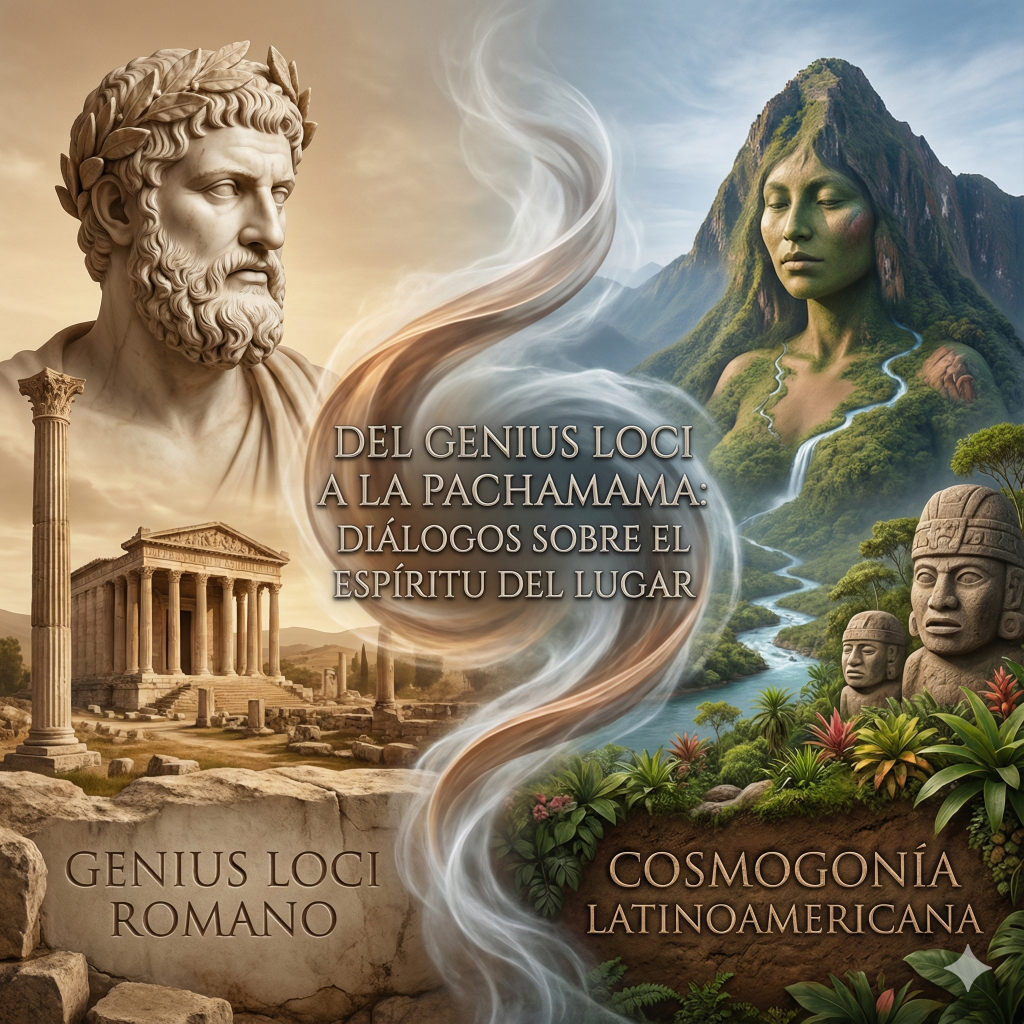

Sin embargo, al trasladar esta noción a la compleja realidad del territorio latinoamericano—marcado por una riqueza ancestral, heridas coloniales y una relación vibrante con la naturaleza—el marco teórico europeo, aunque fundacional, resulta incompleto para abordar nuestra realidad híbrida. Este artículo se propone explorar la definición clásica del genius loci para luego enriquecerla y tensionarla con una visión cosmogónica latinoamericana, argumentando que para vastos sectores de nuestro continente, el lugar no es solo una abstracción que se interpreta, sino una entidad viva con la que se dialoga..

1. El fundamento occidental: El Lugar como fenómeno existencial

Para entender las limitaciones del concepto en nuestro contexto, primero debemos comprender sus cimientos. Christian Norberg-Schulz, en su obra seminal Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture (1979), retoma la antigua creencia romana de que cada ser y cada lugar posee un espíritu protector que define su carácter y esencia.

Desde esta perspectiva fenomenológica, el espacio no es una mera abstracción matemática o un contenedor vacío. Es una «realidad concreta» y existencial. El lugar se define por su carácter, una atmósfera compuesta por elementos tangibles (topografía, luz, clima) e intangibles (memoria histórica, tradiciones culturales).

La función de la arquitectura según Norberg-Schulz

Bajo este paradigma, la arquitectura no tiene la tarea de crear lugares ex nihilo. Su función es reconocer la identidad preexistente del sitio. El arquitecto actúa como un hermeneuta, un intérprete sensible que «lee» el paisaje. El objetivo final es el arraigo: ayudar al ser humano a «habitar» en un sentido profundo, encontrando orientación y sentido de pertenencia en un mundo caótico (Norberg-Schulz, 1979).

Una intervención exitosa es aquella que refuerza y hace visible la estructura latente del lugar. Una iglesia en un valle alpino, por ejemplo, no debe imponerse como un volumen ajeno, sino dialogar con la escala de las montañas y la textura del entorno, convirtiéndose en una mediación entre el hombre y el paisaje.

A continuación, presentamos representaciones visuales contemporáneas que buscan capturar esta noción abstracta de «esencia» y «equilibrio» espacial, inspiradas en la interpretación moderna del genius loci.

1. Termas de Vals (Therme Vals) – Peter Zumthor (Suiza).

Este es quizás el ejemplo por excelencia de la arquitectura que busca «revelar» la esencia del lugar.

-

Composición: Zumthor utiliza formas puras y monolíticas (bloques de piedra) que se sienten como una extensión abstracta de la montaña.

-

Conexión con el concepto: El edificio está literalmente incrustado en la ladera. Está construido con cuarcita local, apilada en capas que imitan los estratos geológicos. No busca imponerse, sino ser una «cueva» o «cantera» reinterpretada.

-

Luz y Sombra: La luz entra por ranuras estrechas en el techo, creando una atmósfera mística de penumbra y rayos de sol que se mueven a lo largo del día, enfatizando la textura de la piedra y el agua.

2. Piscinas de Marés (Piscina das Marés) – Álvaro Siza (Portugal)

Un ejemplo de cómo la geometría moderna puede fundirse con un paisaje natural indómito.

-

Composición: Las líneas rectas y los planos de hormigón de las piscinas crean un contraste nítido y abstracto contra las rocas orgánicas y el océano.

-

Conexión con el concepto: Siza no trata de dominar la costa. Sus muros de hormigón se pliegan y se adaptan a la topografía rocosa existente, guiando al visitante y creando pozos de agua salada que parecen formaciones naturales. Es una intervención mínima que potencia la experiencia del lugar.

-

Materialidad: El uso del hormigón expuesto, que envejece y se mancha con el salitre, busca una integración cromática y textural con las rocas circundantes.

3. Museo de Arte Chichu (Chichu Art Museum) – Tadao Ando (Japón).

Un proyecto que lleva la idea de «desaparecer» en el paisaje al extremo, utilizando la geometría pura para enmarcar la naturaleza.

-

Composición: El museo es una serie de formas geométricas (cuadrados, triángulos, rectángulos) enterradas en una colina. Visto desde arriba, son abstracciones puras en el paisaje verde.

-

Conexión con el concepto: Para no alterar la belleza natural de la isla de Naoshima, Ando construyó la mayor parte del museo bajo tierra. La arquitectura se convierte en un marco invisible que reorienta la mirada hacia el cielo y el entorno.

-

Luz y Sombra: Al ser subterráneo, la luz natural es el protagonista absoluto. Entra por patios y lucernarios geométricos, creando espacios de contemplación donde la luz cambia dramáticamente, definiendo el espacio y la experiencia.

4. Casa Gilardi – Luis Barragán (México).

Foto: César Béjar

Aunque Barragán introduce un color vibrante que difiere de la «paleta sobria», su manejo de la geometría, la luz y la abstracción para crear una atmósfera «emocional» es totalmente pertinente a la visión occidental del genius loci.

-

Composición: Barragán utiliza planos limpios, muros ciegos y volúmenes geométricos puros que crean composiciones casi pictóricas. La luz y la sombra son elementos arquitectónicos «construidos».

-

Conexión con el concepto: La casa se organiza alrededor de un árbol de jacaranda existente (respeto por un elemento preexistente) y utiliza un pasillo de luz teñida de amarillo para crear una transición sensorial hacia el área de la piscina.

-

Luz y Sombra: La famosa piscina interior, donde un muro rojo y otro azul se encuentran con el agua y una columna de luz cenital, es una lección maestra de cómo la geometría y la luz crean un lugar de serenidad y misterio, una atmósfera que va más allá de lo físico.

2. El giro cosmogónico: El territorio como sujeto vivo

Cuando aterrizamos el concepto de genius loci en las cosmovisiones originarias, mestizas y afrodescendientes de América Latina, nos encontramos con una frontera epistemológica. La abstracción poética europea se transforma en una realidad corporal y plural.

En gran parte del pensamiento ancestral latinoamericano (andino, amazónico, mesoamericano), el lugar deja de ser un «objeto» con cualidades para convertirse en un «sujeto» con agencia. No estamos ante un espíritu etéreo, sino ante una red de entidades vivas.

Es de suma importancia entender que esta visión no es una añoranza nostálgica por un pasado precolombino idílico, ni se limita a entornos rurales. El desafío contemporáneo es traducir esta ética de la reciprocidad y el cuidado a nuestras ciudades modernas, mestizas y densas. ¿Cómo dialogar con la ‘entidad viva’ del territorio bajo capas de asfalto y hormigón? La cosmovisión aquí no es una respuesta literal, sino una brújula ética para navegar la complejidad urbana.

De la esencia a la Pachamama

El concepto más abarcador que redefine el territorio es el de la Pachamama (Madre Tierra/Espacio-Tiempo) en el mundo andino, o Tonantzin en contextos mesoamericanos. El territorio se entiende como un cuerpo sagrado: las rocas son huesos, los ríos son venas, la tierra fértil es vientre (Estermann, 1998).

Esta visión implica una pluralidad de habitantes invisibles. El lugar no tiene un solo «genio» unificador; está poblado por «dueños» o guardianes específicos—los Apus o Achachilas en las montañas, los Chaneques en los bosques, las madres de agua en los ríos—. Estos seres tienen voluntad y pueden permitir o denegar el habitar humano.

Del análisis racional al «Sentipensar»

Si para la visión occidental la acción clave es «interpretar» mediante el análisis sensible, para la cosmovisión latinoamericana la acción fundamental es la reciprocidad (Ayni en quechua). No se puede simplemente tomar del territorio; se debe establecer un pacto de convivencia.

Esto se manifiesta en el ritual (como el pago a la tierra o la ch’alla), que no es folclore, sino un acto de diplomacia interespecie. Conocer el lugar requiere más que intelecto; requiere lo que el sociólogo Orlando Fals Borda denominó «sentipensar»: la capacidad de sentir y pensar el territorio simultáneamente, involucrando la intuición, la memoria corporal y la experiencia comunitaria (Fals Borda, 2009).

La siguiente imagen ilustra esta visión vibrante y conectada, donde la naturaleza no es un fondo, sino la protagonista central y contenedora de la vida y la cultura.

A. Ejemplos Antiguos (Arquitectura Ancestral)

Estos ejemplos muestran cómo las civilizaciones originarias entendían el territorio como un cuerpo sagrado y construían en función de esa relación.

1. Machu Picchu (Cusco, Perú) – Imperio Inca

-

El Concepto: Machu Picchu no es una ciudad «puesta» sobre una montaña; es una escultura de la montaña misma. La ciudad fue concebida como una extensión del Apu (espíritu de la montaña) Machu Picchu y Huayna Picchu.

-

Diálogo con el Lugar:

-

Topografía Sagrada: Las terrazas agrícolas y las estructuras siguen las curvas de nivel naturales, estabilizando la montaña y evitando la erosión. La arquitectura «abraza» el terreno.

-

La Roca Sagrada: En muchos puntos, la roca madre no se corta, sino que se integra en los edificios. El ejemplo más claro es el Templo del Sol o el Torreón, construido sobre una gran roca natural, y la Intihuatana, una roca tallada que funciona como un «poste para amarrar al sol», conectando el cielo con la tierra.

-

Materialidad: La piedra usada es extraída del mismo lugar, creando una continuidad visual y energética. La ciudad parece brotar de la montaña.

-

2. Ciudad Perdida (Teyuna) (Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia) – Cultura Tayrona

-

El Concepto: Para los pueblos de la Sierra (Kogui, Arhuaco, Wiwa, Kankuamo), la Sierra Nevada es el «Corazón del Mundo». Teyuna es un centro ceremonial y político construido para mantener el equilibrio ecológico y espiritual del planeta.

-

Diálogo con el Lugar:

-

Sistema de Terrazas: La ciudad consiste en una red compleja de terrazas de piedra interconectadas por caminos y escaleras, construidas sobre las laderas empinadas de la selva. Este sistema no solo permite habitar, sino que maneja el agua de lluvia de forma magistral para evitar deslizamientos, demostrando un profundo conocimiento y respeto por la hidrología del lugar.

-

Conexión Espiritual: Cada terraza y camino tiene una función específica en la «Ley de Origen». La arquitectura es una herramienta para realizar los «pagamentos» (ofrendas) necesarios para mantener la armonía con la Madre Tierra. La construcción no es un fin, sino un medio para el cuidado del territorio.

B. Ejemplos Contemporáneos (Reinterpretación y Diálogo)

Estos proyectos modernos buscan recuperar esa relación de respeto, ritualidad y escucha profunda del territorio, yendo más allá de la simple integración paisajística.

1. Centro de Investigación y Educación de la Cultura Mapuche (Wenumapu) – Epu Pewen Arquitectos (Región de la Araucanía, Chile)

-

El Concepto: Este proyecto nace de la necesidad de una comunidad mapuche de tener un espacio propio para su cultura. No es una imposición externa, sino un proceso de co-diseño basado en la cosmovisión mapuche.

-

Diálogo con el Lugar:

-

Circularidad: La forma circular del edificio principal (una gran ruca) responde a la concepción cíclica del tiempo y el espacio mapuche, y a la forma de reunirse alrededor del fogón (kutral).

-

Orientación Ritual: La entrada principal se orienta hacia el este (puelche), por donde sale el sol, un principio fundamental en la construcción mapuche para recibir la energía del nuevo día.

-

Materiales: Uso extensivo de madera y paja, materiales locales con significado cultural, que permiten que el edificio «respire» y envejezca con el entorno.

-

2. Parque Educativo Saberes Ancestrales – Farhid Maya y Lucas Serna (Vigía del Fuerte, Colombia)

-

-

-

-

El Concepto: Ubicado en una zona de selva tropical húmeda en el Chocó biogeográfico, habitada por comunidades afrodescendientes e indígenas Emberá. El proyecto busca ser un espacio de encuentro que respete la cultura anfibia y la relación vital con el río y la selva.

-

Diálogo con el Lugar:

-

Arquitectura Palafítica: El edificio se eleva sobre pilotes de madera, respondiendo a las inundaciones periódicas del río Atrato. Esta es una tipología ancestral de la región que entiende el agua no como una amenaza, sino como un elemento dinámico con el que se convive.

-

Permeabilidad: El diseño es abierto, con grandes cubiertas y sin cerramientos herméticos, permitiendo la ventilación cruzada y una conexión visual y sonora constante con la selva circundante. No hay una separación tajante entre interior y exterior.

-

Proceso Comunitario: La construcción involucró mano de obra y técnicas locales, validando los saberes constructivos de la comunidad como la forma más adecuada de habitar ese territorio específico.

3. Museo Tumbas Reales de Sipán – Jorge Crousse y otros (Lambayeque, Perú)

-

-

© Coconutdreams| Dreamstime.com -

El Concepto: Diseñado para albergar los tesoros del Señor de Sipán, un gobernante Mochica. El museo no intenta imitar una huaca (pirámide truncada) antigua, sino que reinterpreta su forma y su lógica ceremonial para crear un recorrido descendente.

-

Diálogo con el lugar (y la memoria):

-

Forma y Color: La volumetría piramidal y el color rojo intenso evocan directamente la arquitectura monumental Mochica de adobe que domina el paisaje desértico de la costa norte peruana. Es un hito que dialoga con la memoria histórica del territorio.

-

Recorrido Ritual: El acceso al museo se hace a través de una larga rampa ceremonial que asciende para luego iniciar un descenso al interior del edificio, simulando el viaje al inframundo o al interior de la tierra donde fue encontrada la tumba. La arquitectura recrea la experiencia cosmológica de la muerte y el renacimiento mochica.

-

-

-

3. Análisis Comparado: dos paradigmas del habitar

Para sintetizar las diferencias fundamentales entre ambas aproximaciones y su impacto en cómo entendemos la intervención en el paisaje y la ciudad, presentamos el siguiente cuadro comparativo. Este esquema evidencia el tránsito desde una preocupación estética e identitaria hacia una ética de la supervivencia y la convivencia.

| Eje de Análisis | Visión Occidental (Norberg-Schulz) | Visión Cosmogónica Latinoamericana |

| Definición del Lugar | Un espacio físico dotado de una «esencia» cualitativa y atmosférica. | Una entidad viva, un cuerpo sagrado (Pachamama), un sujeto de derechos. |

| El «Espíritu» (Genius) | Una abstracción singular y poética que define el carácter identitario. | Una pluralidad de guardianes, dueños (Apus, Encantos) y ancestros activos. |

| Acción Humana | Observar, Analizar, Interpretar, Reforzar. Una relación unidireccional del arquitecto hacia el sitio. | Dialogar, Pactar, Ritualizar, «Sentipensar». Una relación bidireccional de reciprocidad (Ayni). |

| Objetivo del Habitar | Orientación Existencial. Lograr identidad y sentido de pertenencia (dónde estoy). | Buen Vivir (Sumak Kawsay). Lograr equilibrio cósmico, sanación territorial y convivencia (cómo convivimos). |

Tabla 1: Comparativa conceptual entre el Genius Loci occidental y la visión cosmogónica territorial. Fuente: Elaboración propia.

Hacia una ética territorial

La importación acrítica de conceptos teóricos europeos ha sido una constante en la academia latinoamericana. Sin embargo, la crisis climática y la necesaria descolonización del saber nos exigen revisar nuestras herramientas conceptuales.

El genius loci de Norberg-Schulz sigue siendo una herramienta valiosa para superar la arquitectura genérica y desarraigada del modernismo tardío. Nos enseña a mirar con atención. Pero la visión cosmogónica latinoamericana nos enseña algo más urgente: nos enseña a respetar. No obstante, esta recuperación de saberes ancestrales no debe caer en un esencialismo romántico que niegue nuestra condición mestiza y moderna, ni convertirse en una herramienta de folclore político. No se trata de negar Occidente, pues también somos eso, sino de corregir una balanza histórica que ha invisibilizado otras formas de habitar.

Al entender el territorio como un sujeto vivo y no como un mero recurso o escenario estético, la práctica de la arquitectura, el urbanismo y el paisajismo en nuestra región debe transformarse. Debe pasar de ser un acto de imposición ilustrada a un acto de mediación y cuidado. Construir en Latinoamérica no debería ser solo un ejercicio de «interpretar el paisaje«, sino un pacto ético para sanar y convivir con el cuerpo vivo de la tierra que nos sostiene.

Referencias Bibliográficas

- Estermann, J. (1998). Filosofía andina: estudio intercultural de la sabiduría autóctona andina. Abya Yala.

- Fals Borda, O. (2009). Una sociología sentipensante para América Latina (antología). CLACSO.

- Norberg-Schulz, C. (1979). Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture. Rizzoli.

* Si has llegado hasta aquí, creemos que serías un digno suscriptor a nuestro canal de YouTube. Suscríbete aquí

Muy bien por este artículo, muy reflexivo sobre la relación arquitectura y lugar habitable. Es un buen aporte a la evolución de la arquitectura y su papel en el ordenamiento territorial por venir.