El altar de la inmediatez

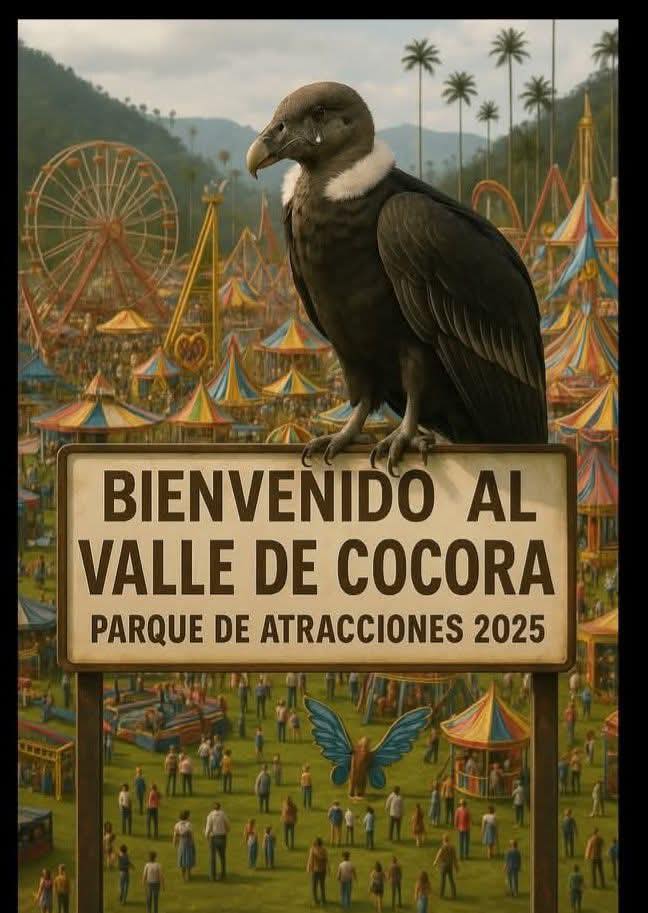

Hay imágenes que no deberían existir, no por censura, sino por decencia. Una de ellas muestra a una pareja tomándose una selfie frente al cuerpo inerte del Papa durante su funeral. La otra, aunque ficticia, es quizás aún más inquietante: un cóndor andino posado sobre un cartel que anuncia el «Parque de Atracciones Valle de Cocora 2025», mientras una multitud transita alegremente por un paisaje que ha sido transformado en escenografía.

Ambas imágenes —una real, otra satírica— interpelan con la misma fuerza: ¿hasta qué punto la vida, la muerte y la naturaleza han sido absorbidas por la lógica de la representación?, ¿cuándo fue que dejamos de mirar para empezar a posar?

Vivimos en la era de la ubicuidad tecnológica, donde lo real ya no tiene valor por su profundidad, sino por su potencial fotogénico. Lo sagrado se convierte en fondo. Lo colectivo en espectáculo. Lo íntimo en contenido. Y la muerte, ese último reducto de lo humano, ahora se exhibe como parte del itinerario de la experiencia digital. La selfie en el funeral no es simplemente una falta de respeto: es un síntoma de algo más profundo, más estructural, y más inquietante.

Del mismo modo, la imagen del Valle de Cocora convertido en parque de diversiones no es una exageración grotesca. Es una advertencia. Es la forma visual que toma la pregunta que muchas comunidades y ambientalistas llevan tiempo formulando: ¿qué estamos dispuestos a perder para que el turista tenga su foto perfecta?

Porque no se trata de criticar el turismo o la tecnología per se. El problema no es la cámara, ni el viajero, ni el algoritmo. El problema es el modelo que reduce el mundo a mercancía visual, que sustituye el vínculo con el entorno por una estética de consumo rápido. Lo que está en crisis no es la tecnología, sino nuestra relación con ella: el hecho de que la usemos no para expandir nuestra sensibilidad, sino para blindarnos frente a la experiencia misma.

Ver esta publicación en Instagram

En este nuevo orden, el paisaje ya no se habita: se convierte en decorado.

La muerte ya no se acompaña: se convierte en contenido.

Y el símbolo —como ese cóndor que sobrevuela un valle ancestral— pierde su espesor cultural y se transforma en parte del mobiliario de un relato superficialmente feliz.

Un mobiliario que ya no busca servir al espacio ni mejorarlo: busca servir al dispositivo. No enriquece la experiencia del lugar ni del rito, sino que la reduce a un escenario portátil para el consumo digital.

La pregunta entonces no es si debemos prohibir las selfies o cerrar los senderos turísticos. La pregunta es si estamos dispuestos a romper con el encantamiento de la imagen, a recuperar una relación con el mundo que no pase por su traducción inmediata en píxeles, filtros o validaciones sociales.

Lo digital no es neutro: reconfigura lo que entendemos por presencia, por tiempo, por valor. Y cuando todo debe ser capturado, editado y compartido, lo que se pierde es precisamente lo único que vale la pena conservar: el asombro, el silencio, el duelo, la contemplación.

El reto no es “desconectarse” ingenuamente, sino re-humanizar nuestras mediaciones tecnológicas. No se trata de volver atrás, sino de caminar hacia adelante con mayor lucidez. Recuperar la capacidad de no fotografiar. De no intervenir. De no figurar.

Quizás eso signifique llegar al Valle de Cocora y dejar el celular guardado. O tal vez implique acompañar la muerte con la cabeza inclinada y no con la cámara frontal activada.

En tiempos donde la existencia parece depender de su validación visual, defender lo invisible se convierte en un acto de resistencia. No todo debe ser imagen. No todo debe ser contenido. Hay cosas —como la muerte, como la montaña, como el vuelo de un cóndor— que existen para ser custodiadas en la memoria, no para ser sacrificadas en el altar de la inmediatez.

Preservar su misterio, su silencio, su hondura, es quizás uno de los pocos gestos verdaderamente humanos que aún podemos ofrecer ante la vorágine de pantallas que todo lo vuelven espectáculo.