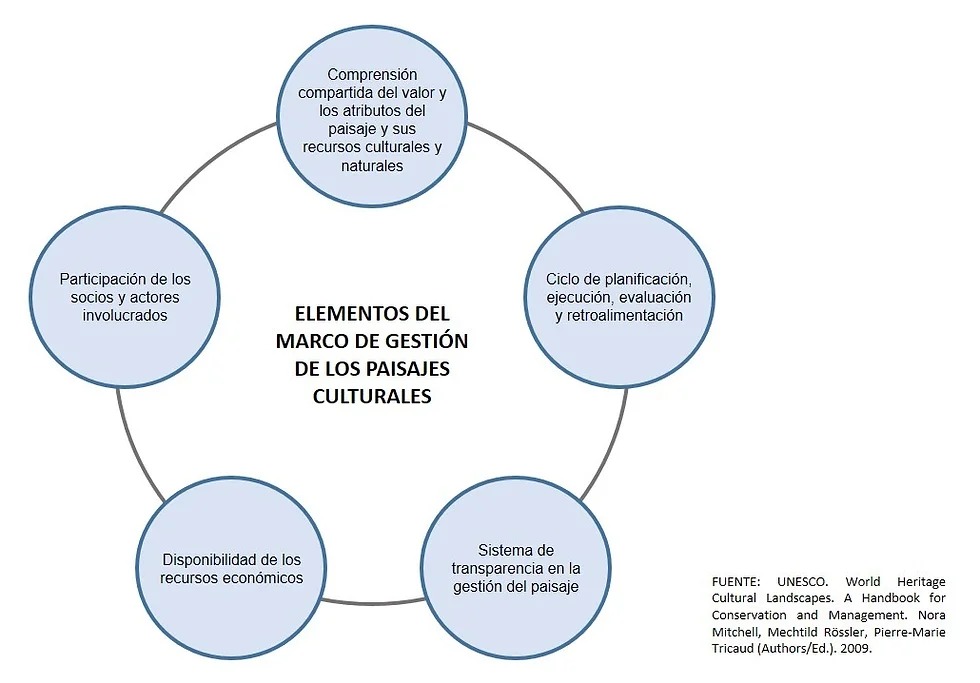

El Paisaje Cultural Cafetero de Colombia (PCCC), inscrito en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2011, representa una simbiosis única de tradición cafetera, riqueza natural y una cultura distintiva. Su gestión se enfrenta a desafíos y oportunidades que requieren una evaluación constante, ¿se esta evaluando adecuadamente la gestión del PCCC?. A continuación, se analiza la situación actual del PCCC basada en los elementos clave de un marco de gestión propuesto desde el Manual para la Conservación y la Gestión de Paisajes Culturales del Patrimonio Mundial por la UNESCO.

1. Comprensión compartida del valor y los atributos del Paisaje y sus recursos culturales y naturales

Existe un reconocimiento generalizado a nivel nacional e internacional sobre el valor universal excepcional del PCCC. Este valor se fundamenta en su paisaje productivo continuo y sostenible, la cultura cafetera arraigada con sus tradiciones, la arquitectura particular, el capital social construido alrededor de la caficultura y la biodiversidad del entorno. Instituciones como la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, las gobernaciones de los departamentos que lo conforman (Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca) y la academia han trabajado en la definición y difusión de estos atributos.

Sin embargo, la comprensión compartida a nivel local, especialmente entre las comunidades rurales y los nuevos actores económicos (como el turismo a gran escala o proyectos agroindustriales no cafeteros), presenta matices y desafíos. Si bien hay un orgullo general por la inclusión en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO, la priorización de los atributos puede variar. Para algunos, el énfasis está en la productividad agrícola y la sostenibilidad económica del café; para otros, en la conservación del patrimonio arquitectónico o la biodiversidad. La presión por el desarrollo urbanístico, la diversificación de cultivos no siempre alineada con el paisaje tradicional y ciertas actividades turísticas que podrían desvirtuar la autenticidad, sugieren que la «visión común», si es que en la practica la hay, requiere un refuerzo constante y un diálogo inclusivo para asegurar que todos los actores comprendan y se apropien de la integralidad de los valores del PCCC. Persisten riesgos como la falta de apropiación social del patrimonio en algunos sectores y el uso inapropiado de la tierra. Tal vez sea necesario un ejercicio de prospectiva con construcción de escenarios, visión compartida de futuro y modelo de ordenamiento territorial actual y futuro, aplicados al PCCC.

2. Ciclo de planificación, ejecución, evaluación y retroalimentación

El PCCC cuenta con un Plan de Manejo, revisado y actualizado (la última versión de referencia pública es de 2016, aunque se mencionan procesos continuos de seguimiento). Este plan establece objetivos estratégicos, programas y proyectos para la conservación y gestión del paisaje. Existe una institucionalidad que incluye una Comisión Técnica Intersectorial del PCCC, donde participan diversas entidades del orden nacional y regional, encargada de coordinar y hacer seguimiento a dicho plan.

La aplicación rigurosa de un ciclo completo de planificación, ejecución, evaluación y retroalimentación (tipo PHVA – Planificar, Hacer, Verificar, Actuar) es un proceso complejo en un territorio tan extenso y diverso. Se realizan informes de seguimiento y se han desarrollado herramientas de monitoreo. Sin embargo, la sistematización de la evaluación de impacto de las acciones implementadas y la agilidad en la retroalimentación para ajustar estrategias de manera adaptativa podrían fortalecerse. La información pública disponible tiende a enfocarse más en los planes y en la ejecución de actividades desde lo sectorial, que en evaluaciones exhaustivas y transparentes de los resultados y lecciones aprendidas que realimenten de forma demostrable y continua el ciclo.

3. Sistema de transparencia en la gestión del paisaje

Se han hecho esfuerzos por promover la transparencia. La existencia de un sitio web oficial del PCCC y la publicación de documentos, informes y actas de reuniones de la Comisión Técnica son pasos en esta dirección. Entidades como la Región Administrativa de Planificación (RAP) Eje Cafetero también disponen de secciones de transparencia en sus portales. La Ley 1712 de 2014 sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública obliga a las entidades involucradas a rendir cuentas.

No obstante, la percepción pública sobre la transparencia en la toma de decisiones cruciales que afectan al paisaje (por ejemplo, grandes proyectos de infraestructura, licencias ambientales para actividades extractivas o cambios en el uso del suelo) sigue siendo un área sensible. La accesibilidad y comprensibilidad de la información para todos los actores, especialmente las comunidades locales con menor acceso a medios digitales o con lenguaje técnico, es un reto. Asegurar que los mecanismos de participación ciudadana se traduzcan en una influencia real en las decisiones y que la rendición de cuentas sea proactiva y constante es fundamental para generar mayor confianza y legitimidad.

4. Disponibilidad de los recursos económicos

La gestión sostenible del PCCC requiere una inversión económica significativa y continua. Existen diversas fuentes de financiación que incluyen recursos del Presupuesto General de la Nación a través de los ministerios involucrados, fondos de las gobernaciones y municipios, recursos de la FNC, cooperación internacional y, crecientemente, ingresos generados por el turismo. La Ley 1913 de 2018, por ejemplo, establece que las entidades de la Comisión Técnica Interinstitucional deben propender por la disponibilidad de recursos. Documentos CONPES, como el 3803, también han delineado la importancia estratégica y la necesidad de inversión, aunque se enfocan en lineamientos y no siempre garantizan flujos constantes y suficientes.

A pesar de estos esfuerzos, la disponibilidad de recursos económicos sigue siendo un desafío estructural y una preocupación recurrente. La dependencia de la volatilidad de los precios del café afecta la capacidad de reinversión de los propios caficultores en prácticas sostenibles y en la conservación de la arquitectura vernácula. La competencia por recursos públicos para otras necesidades sociales y económicas, y la necesidad de estructurar proyectos robustos para acceder a fondos de cooperación, son factores críticos. La sostenibilidad financiera a largo plazo del Plan de Manejo, especialmente para proyectos de conservación del patrimonio cultural y natural que no siempre generan retornos económicos directos, requiere estrategias innovadoras y un compromiso presupuestario sostenido. La diversificación económica debe ser compatible con los valores del PCCC, y los beneficios económicos, incluyendo los del turismo, deben reinvertirse visiblemente en la conservación del paisaje.

5. Participación de los socios y actores involucrados

La estructura de gestión del PCCC contempla la participación de múltiples actores: ministerios, gobernaciones, alcaldías, la FNC, corporaciones autónomas regionales, gremios, academia y, teóricamente, las comunidades locales. Se han creado comités técnicos y mesas de trabajo a diferentes niveles.

Si bien la estructura formal de participación existe, la efectividad y la inclusión real de todos los actores, en particular de los pequeños caficultores, las mujeres rurales, los jóvenes y las comunidades étnicas (si aplica en zonas específicas), es un aspecto crucial y en constante necesidad de mejora. A menudo, la participación puede ser más consultiva que vinculante. Garantizar que las voces de las comunidades locales no solo sean escuchadas, sino que influyan decisivamente en la planificación y gestión, es vital para la sostenibilidad y legitimidad del proyecto PCCC. Se requiere fortalecer los mecanismos de abajo hacia arriba, capacitar a las comunidades para una participación informada y asegurar que los beneficios de la declaratoria y de las actividades económicas asociadas se distribuyan equitativamente, incentivando así su rol activo como guardianes del paisaje.

Conclusión general

El Paisaje Cultural Cafetero de Colombia ha logrado avances significativos en su reconocimiento y en la estructuración de un marco de gestión desde su declaratoria por la UNESCO. Existe una base institucional y una creciente conciencia sobre su valor. Sin embargo, para asegurar su preservación y sostenibilidad a largo plazo, es crucial fortalecer la apropiación social de sus valores de manera integral y equitativa, optimizar los ciclos de planificación y evaluación con una retroalimentación ágil, profundizar la transparencia y la rendición de cuentas, asegurar flujos de financiación estables y suficientes, y, fundamentalmente, garantizar una participación más profunda, inclusiva y efectiva de las comunidades locales en la toma de decisiones. Los desafíos como el cambio generacional en el campo, la volatilidad económica, las presiones de desarrollo no sostenible y el cambio climático exigen una gestión adaptativa, resiliente y verdaderamente participativa.

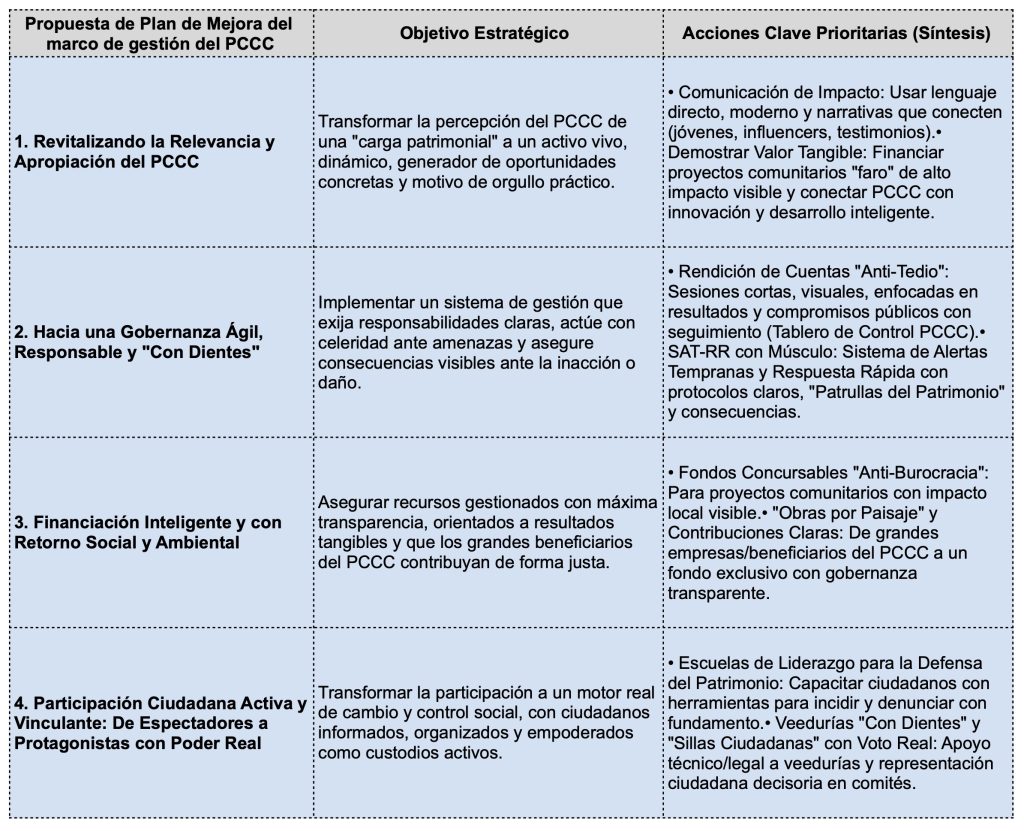

Una breve propuesta para un plan de mejora para la Gestión del PCCC

Fuente: Elaboración propia

Esta tabla busca reflejar el espíritu de un plan más incisivo y adaptado a la compleja realidad, con la esperanza de que estas estrategias puedan generar un cambio más efectivo y tangible en la gestión del Paisaje Cultural Cafetero.